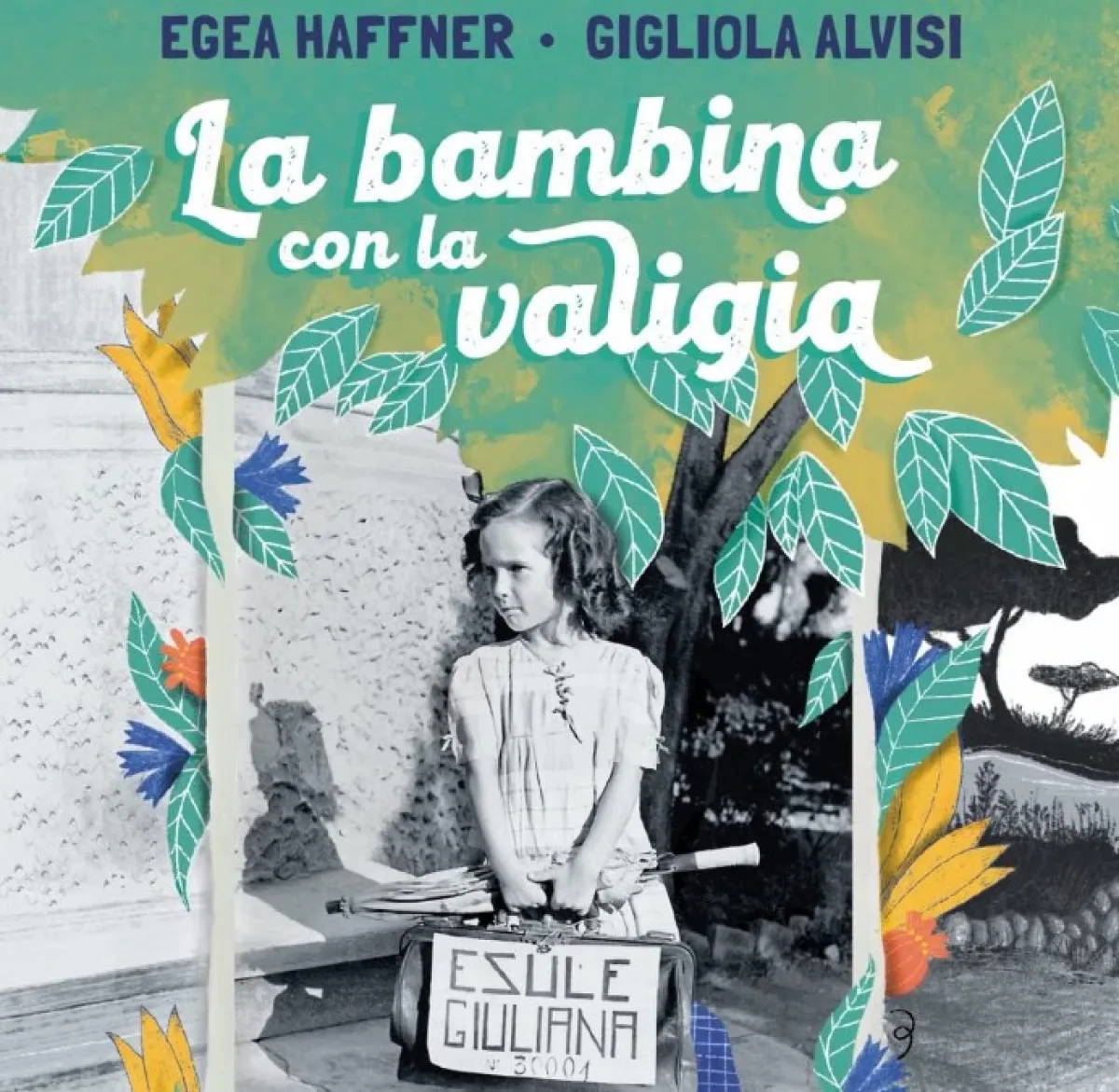

Il 10 febbraio 2005, l'Italia ha istituito il Giorno del Ricordo per onorare le vittime delle atrocità commesse al confine orientale, quando, con la resa delle truppe tedesche il 29 aprile 1945, i soldati jugoslavi di Tito occuparono Gorizia, Trieste e l'Istria. Il libro La bambina con la valigia – Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe, scritto da Gigliola Alvisi con la collaborazione di Egea Haffner, racconta attraverso la storia di Egea, una bambina dell'epoca, un capitolo complicato e poco conosciuto della storia italiana, in particolare tra i giovani.

«Ci vuole coraggio per raccontare un periodo storico ancora oggi al centro di intense controversie. Ci vuole fiducia per aprire il cuore e condividere i ricordi familiari con i giovani lettori. È necessario uno sguardo attento al passato, ma sempre rivolto al futuro...», afferma Alvisi nell'introduzione. Un aspetto importante da considerare è che oggi la provincia della Venezia Giulia non esiste più. Dopo la Prima Guerra Mondiale, infatti, l'Istria e la Dalmazia furono incluse nel territorio italiano tramite il trattato di pace di Saint Germain-en-Laye del 1919. Prima di tale evento, queste terre erano sotto il dominio austriaco.

La foto sulla copertina del libro mostra una bambina, con uno sguardo incerto, che stringe un ombrello e una piccola valigia. Le parole "Esule Giuliana n…" sono scritte in grandi lettere. Questa immagine è divenuta, nel tempo, il simbolo dell'esodo giuliano-dalmata, che racchiude storie di perdite, separazioni, radici strappate, case abbandonate, ma anche di rinascite, nuove storie e nuovi amori. I ricordi di Egea si mescolano a colori vividi: dalle case di pietra bianche al verde delle pinete, al cielo azzurro che si fonde con l'orizzonte e il mare. Poi ci sono i suoni familiari: il ticchettio dell'orologio a pendolo di casa Haffner, il dialetto di Pola mescolato con il tedesco parlato dai nonni paterni di Egea.

Ma sopra tutto, l'ululato delle sirene e il fragore delle esplosioni. La guerra era scoppiata all'improvviso, e la popolazione della Venezia Giulia si trovò a combattere al fianco della Germania, ormai considerata parte dell'Italia. «Sotto la superficie della tranquillità imposta dal fascismo, covavano tensioni, desiderio di vendetta e la volontà di recuperare la propria identità», spiega il libro. Con l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia precipitò nel caos. I partigiani slavi invasero l'Istria per vendicarsi delle atrocità commesse dai fascisti, ma la maggior parte dei colpevoli si era già rifugiata altrove. A rimanere furono principalmente cittadini comuni, impiegati negli uffici pubblici, negozianti o imprenditori, che avevano aderito al partito fascista per sopravvivere, proprio come molti altri, anche intellettuali, che inizialmente avevano visto con favore il regime.

Il terrore si diffuse rapidamente tra le famiglie dell'Istria e della Dalmazia, e il termine "foibe" cominciò a essere associato alla violenza e alle uccisioni di centinaia di italiani gettati nelle foibe, le profondissime fessure carsiche tipiche di quella regione. La famiglia di Egea Haffner non fu risparmiata. Nel 1944, durante i bombardamenti anglo-americani su Pola, la bambina trovava rifugio con la sua famiglia, sotto la protezione dei genitori. Il padre Kurt, che «appariva come per magia» per portarla al sicuro, era il punto di riferimento durante i momenti di paura. Nelle stanze affollate, le madri cercavano di consolare i bambini con racconti, mentre gli adulti si chiedevano se le loro case fossero ancora intatte, se qualcuno fosse morto.

A Pola, non c'era una vera identità nazionale: c'erano cechi, italiani, ebrei, polacchi, bavaresi, tutti cresciuti in un ambiente cosmopolita. Un giorno, però, la polizia politica di Tito bussò alla porta della famiglia Haffner. Kurt fu arrestato e, nonostante i tentativi dei familiari di trovarlo, non fu mai più visto. «Perché proprio lui?» si chiedeva Egea, forse perché appartenente a una famiglia benestante o perché il suo cognome tradiva origini austro-ungariche. È molto probabile che sia finito nelle foibe.

La testimonianza dell'autrice descrive con drammaticità come i titini eseguivano le uccisioni: legavano i prigionieri con filo di ferro, li posizionavano sulle fessure naturali del terreno e li fucilavano. Il numero esatto delle vittime di queste barbarie non è mai stato determinato con precisione, ma una cosa è certa: nessuno dovrebbe morire in quel modo, anche se la guerra, da sempre, ha colpito senza pietà e senza motivo le persone innocenti.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *