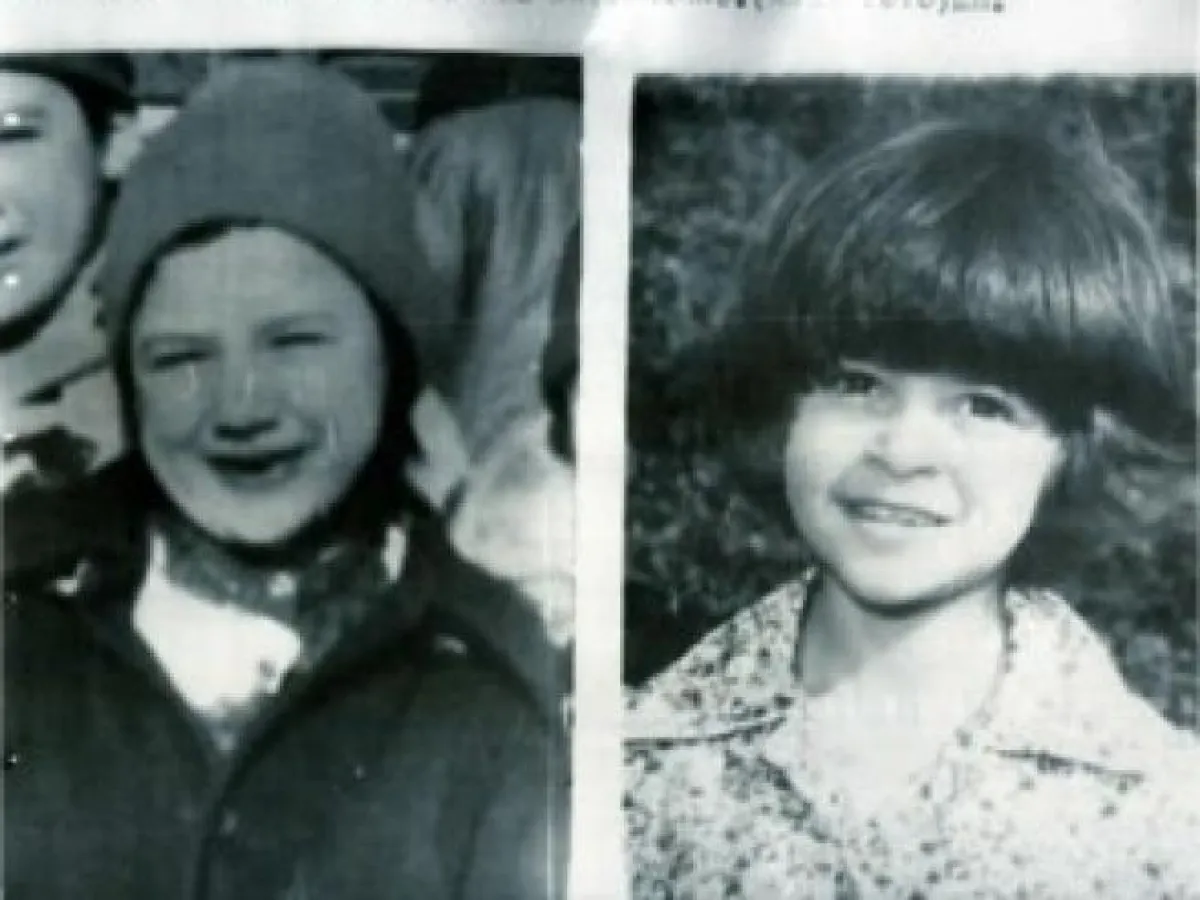

Nella calda serata del 2 luglio 1983, il quartiere periferico di Ponticelli, a Napoli, fu teatro di uno dei più atroci crimini della storia italiana. Due bambine, Barbara Sellini di 7 anni e Nunzia Munizzi di 10, scomparvero improvvisamente dal rione Incis. Il mattino successivo, i loro corpi furono ritrovati semicarbonizzati nel greto del torrente Pollena, a Cercola, poco distante dai loro luoghi quotidiani.

L’autopsia rivelò dettagli di una brutalità scioccante: torture, numerose ferite da arma da taglio e violenze sessuali, culminate con l’uccisione e il tentativo di occultamento mediante il fuoco. La comunità locale, scossa e indignata, richiese giustizia e vendetta per le vittime, fra manifesti funebri e una città travolta dallo sgomento.

Le indagini partirono immediatamente, alternate fra Carabinieri e Polizia. Testimonianze raccolte nei primi giorni indirizzarono l’attenzione su Corrado Enrico, detto “Maciste”, un ambulante con precedenti per molestie, proprietario di una Fiat 500 blu: proprio quell’auto che, secondo alcuni testimoni, avrebbe accolto le due bambine la sera della tragedia.

Nonostante le gravi incongruenze nel suo alibi e racconti in possesso degli inquirenti, le indagini si spostarono bruscamente almeno due mesi dopo verso tre ragazzi del quartiere, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, tutti con la fedina penale immacolata.

L’origine delle accuse ai tre risiedeva nella testimonianza – considerata oggi controversa – di un collaboratore di giustizia, Mario Incarnato, già coinvolto in altri casi di falso testimone, tra cui quello legato ad Enzo Tortora.

Gli elementi probatori erano fragili: nessuna traccia biologica o materiale collegava i tre all’uccisione, la ricostruzione temporale appariva inverosimile e alcune testimonianze erano discordanti, come quelle della principale bambina-testimone, che nel tempo fu pressata fornendo versioni differenti.

Nonostante questa debolezza accusatoria ed episodi di presunte violenze e pressioni durante gli interrogatori, i tre ragazzi vennero condannati all’ergastolo nel 1986, sentenza confermata in appello e in Cassazione.

I tre trascorsero in carcere 27 anni professandosi sempre innocenti, per poi essere rilasciati per buona condotta. Da allora sono iniziati i tentativi per la revisione del processo: tutti respinti, nonostante l’impegno di ex magistrati, come Ferdinando Imposimato, avvocati e una crescente attenzione dell’opinione pubblica che oggi si interroga su uno dei potenziali più gravi errori giudiziari della storia italiana.

Dal 2015 sono uomini liberi, ma ancora impegnati nella battaglia per la riabilitazione del loro nome e per la ricerca della verità, mentre recenti riaperture delle indagini gettano nuove ombre e rilanciano la possibilità di un colpevole mai veramente individuato.

La tragedia di Barbara e Nunzia e la successiva vicenda processuale non hanno ancora trovato una vera chiusura: resta il dolore delle famiglie e la sensazione di una giustizia che, allora, venne guidata più dalla richiesta di vendetta e dal clamore popolare che da una scrupolosa ricerca della verità. Ed è proprio questa domanda, ancora oggi, che risuona forte: e se i veri responsabili fossero ancora liberi?.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *