Un cartello stradale illuminato dai fari delle auto in una notte di Los Angeles. Un'immagine comune, nella metropoli della costa ovest degli Stati Uniti, perennemente trafficata. Ma di comune quell'immagine non ha nulla.

Perché quell'inquadratura fa parte della sequenza di apertura di "Mulholland drive", film del 2001 diretto da David Lynch, un regista a cui basta poco per trasformare l'ordinario in qualcosa di molto diverso.

Per molti, "Mulholland drive" è un film difficile da comprendere ma visivamente bellissimo ed emotivamente conturbante. Per altri, è solo incomprensibile, come gran parte della produzione del suo autore. Per altri ancora, è un capolavoro.

Un primato sancito dai critici convocati dalla BBC nel 2016 per stabilire i cento migliori film del ventunesimo secolo e che lo collocarono al primo posto. Meritatamente, secondo chi scrive. Perché "Mulholland drive" è tantissime cose insieme, come le migliori opere d'arte sanno essere.

Mulholland Drive has been voted the best film of the 21st Century so far: https://t.co/R8uzzm2Kd6 #FilmsOfTheCentury pic.twitter.com/Ihrh4nXb6P

— BBC Culture (@BBC_Culture) August 24, 2016

Attenzione: seguono spoiler sulla trama di "Mulholland drive".

A prima vista, e per gran parte della sua durata, la pellicola è un thriller se non un vero e proprio "giallo". Protagoniste due ragazze, Betty (Naomi Watts) e Rita (Laura Harring). La prima ha accolto la seconda nella sua casa, trovandola in stato confusionale e priva di memoria e decisa ad aiutarla a scoprire il suo passato e cosa le sia successo.

Ma siamo a Los Angeles dove tutto ruota intorno a Hollywood. Coloro che ci vivono si dividono in due categorie: quelli che lavorano nel cinema e chi sogna di farlo. Betty, una delle due protagoniste, appartiene alla seconda.

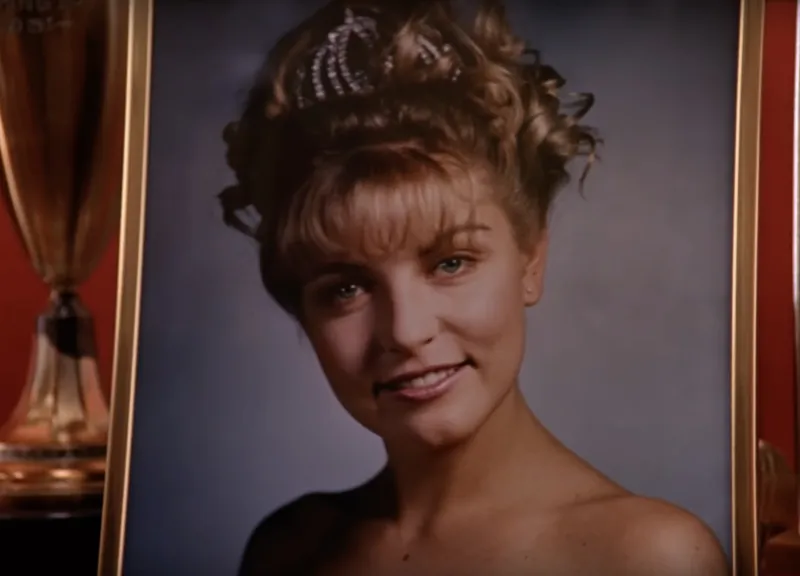

Giovane attrice arrivata a Los Angeles piena di entusiasmo e con tutta la forza e l'ottimismo alimentati dai suoi sogni e dal suo evidente talento. La faccia pulita di un mondo che non lo è. Lynch lo sa bene ed ecco, allora, che al fianco della ragazza bionda, minuta e sorridente c'è una donna affascinante e prorompente, con qualcosa di malinconico e, al tempo stesso, pericoloso nello sguardo.

Se non fosse così indifesa, Rita sarebbe una perfetta femme fatale. E forse lo è davvero.

Anche lei, tra l'altro, ha a che fare con il cinema in qualche modo. Il suo nome, anzitutto, non è quello vero ma quello di Rita Hayworth, che la donna legge nel poster di "Gilda", capolavoro noir di Charles Vidor del 1946. E poi c'è quell'unico ricordo della sua memoria menomata, Mulholland drive, la strada sulle colline di Hollywood famosa per le ville delle star che la abitano.

Il thriller si intreccia allora con la tipica storia della ragazza di provincia che arriva a Los Angeles per realizzare i suoi sogni. Betty ha tutto per riuscirci: è bella, brava ed è sorretta da una passione trascinante. E così, il suo primo, esaltante provino sembra già aprirle le porte proprio di quel mondo fino a quel momento ammirato solo da lontano.

La sua vicenda assomiglia sempre di più a un sogno possibile solo nei film che lei ama tanto. Ma Hollywood non è un luogo per i sogni, anche se gli piace raccontarsi così, e sul cammino di Betty si affacciano delle ombre.

Quelle di Rita e del suo misterioso passato ma anche quelle delle macchinazioni di un'industria che divora il talento e l'idealismo di ragazze come Betty. Produttori disgustosi, simili a mafiosi di un film di serie B, decidono i destini delle persone in base al sapore del caffè che gli viene portato nelle riunioni con i registi, anche loro semplici marionette nelle loro mani, senza alcun diritto o potere creativo.

È a questo punto che il sogno di Betty finisce. "Hey bella ragazza, è ora di svegliarsi", dice un misterioso cowboy che si affaccia alla porta della sua camera da letto. Ma la "bella ragazza" a cui si rivolge non è Betty. Di lei resta solo l'incubo di Diane (ancora Naomi Watts), cinica e disillusa, che ha annegato nella tossicodipendenza e in un'esistenza miserabile il dolore per aver visto svanire i propri sogni.

Rita, in realtà, si chiama Camilla Rhodes, l'oggetto del suo amore con il quale aveva condiviso gli inizi di quello che era ancora un sogno e che si era rivelata la femme fatale che Rita lasciava intravedere. Una donna senza scrupoli, capace di rubarle la parte e rovinarle la vita, seducendo il regista del film per il quale entrambe avevano fatto un provino.

La morte di entrambe è l'unica soluzione possibile di fronte a tanto dolore e amarezza.

Si conclude così il penultimo film della carriera di David Lynch, scomparso il 16 gennaio 2025 per le complicazioni dell'enfisema polmonare di cui soffriva da tempo. Il successivo, "Inland Empire", sarà un'altra, disturbante riflessione sul cinema e su Hollywood, per poi arrivare all'epilogo nel 2017, con la terza stagione di "Twin Peaks", definitiva in tutti i sensi.

Una carriera, quella di questo straordinario artista del ventesimo e del ventunesimo secolo, nella quale in molti lo hanno accusato di provare un piacere sadico e perverso nel rendere incomprensibili le sue storie con la scusa delle atmosfere oniriche in cui erano calate.

Accuse che Lynch non ha mai pienamente compreso né tantomeno condiviso.

Con la leggerezza e la sincerità proprie di un fanciullo, il regista ha sempre sostenuto che quello era il modo da lui ritenuto più giusto per trasporre le sue idee sul grande schermo. Idee anche astratte, come lo sono molti dei fenomeni che caratterizzano la nostra vita quotidiana. E in entrambi i casi, nella realtà e nella sua versione cinematografica, è l'intuito a permetterci di cogliere la verità di ciò che ci circonda.

Anche "Mulholland drive" ha subito la stessa sorte ma mai come in questo caso tale giudizio è totalmente fuori fuoco.

Restando sul piano puramente narrativo, la pellicola è tra le più lineari nella filmografia di Lynch. La storia principale, che lo spettatore segue per circa due ore, è il sogno di una donna distrutta dalla colpa e dall'angoscia. L'ultima mezz'ora mostra il suo triste risveglio, il caos doloroso che è la sua vita e, in ultimo, la sua decisione di porvi fine.

Tra i due momenti, quello del sogno e quello dell'incubo, c'è una cesura netta ed evidente. La misteriosa scatola blu nella quale Lynch fa capire siano custodite tutte le risposte agli interrogativi del suo film, viene aperta. La macchina da presa entra al suo interno. Oscurità. La casa non è più quella di Betty e lei non è la ragazza che dorme nel letto. È Diane, che si risveglia dal suo sogno della vita che non ha mai vissuto.

Un dialogo continuo tra arte e vita, tra schermo e sogno. Questo è il cinema di David Lynch. E per "Mulholland drive", se non il migliore del ventunesimo secolo, sicuramente tra i migliori, questo dialogo trova la sua ideale conclusione durante la notte degli Oscar del 2002, celebrata al Kodak Theatre di Los Angeles il 24 marzo 2002.

Quella sera, due signori si alzano dalle poltrone su cui sono seduti, si vengono incontro e, entrambi sorridenti, si stringono la mano. Mentre la sala applaude un altro uomo, quello che li ha battuti.

Sono David Lynch e Robert Altman, entrambi candidati per la Miglior regia (Altman per "Gosford Park"). Il loro abbraccio soddisfatto mentre Ron Howard ritira il premio per "A beautiful mind" è la miglior ricompensa per le loro carriere, meravigliose e incomprese da un'industria che, fino all'ultimo, dimostrerà di non capirli.

Una notte che avviene in un momento spartiacque per Hollywood e per l'audiovisivo in generale. "I Soprano" e "Sex and the City", infatti, stanno già ridefinendo il linguaggio della serialità televisiva in un processo di maturazione che darà vita a quella che oggi gli spettatori conoscono e vivono quotidianamente come nuova "Golden Age" del piccolo schermo.

Processo che proprio Lynch ha contribuito a innescare all'inizio degli anni '90 con "Twin Peaks", riflessione sul Male e sul Bene a tinte horror e noir, mascherata da soap opera televisiva.

Non è un caso che i film diretti da questi due signori agli Oscar abbiano un legame molto stretto proprio con quel piccolo schermo destinato, nel giro di pochi anni, a sopravanzare il cinema in termini di qualità, coraggio creativo e sperimentazione.

"Mulholland drive" nasce, infatti, come episodio pilota per una nuova serie tv commissionata dalla ABC a Lynch nel 1998 e poi rigettata dal network, incapace di capirne la grandezza. A sua volta, il film di Altman è ispiratore di "Downtown Abbey", una delle serie tv più popolari e di successo in questa nuova alba televisiva, inizialmente concepita come vero e proprio spin-off di "Gosford Park".

La televisione stava dunque cambiando, diventava adulta, ma chi la gestiva erano ancora dei bambini, immaturi e impreparati al cospetto di simili giganti.

David Lynch è stato questo e anche di più, per il cinema e per l'arte. Comunque la si pensi, i suoi film non possono lasciare indifferenti. Paura, passione, commozione, inquietudine: le emozioni che li percorrono sono tra le più sincere e potenti che il fascio di luce che colpisce il grande schermo sia in grado di evocare.

Noi, gli spettatori, siamo lì a osservare la cantante che si accascia sul palco, forse morta, mentre il disco smette di suonare una canzone malinconica. E allora piangiamo, insieme a Betty e Rita. Tutto il resto è silenzio perché non c'è nessuna banda a suonare. "No hay banda".

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *