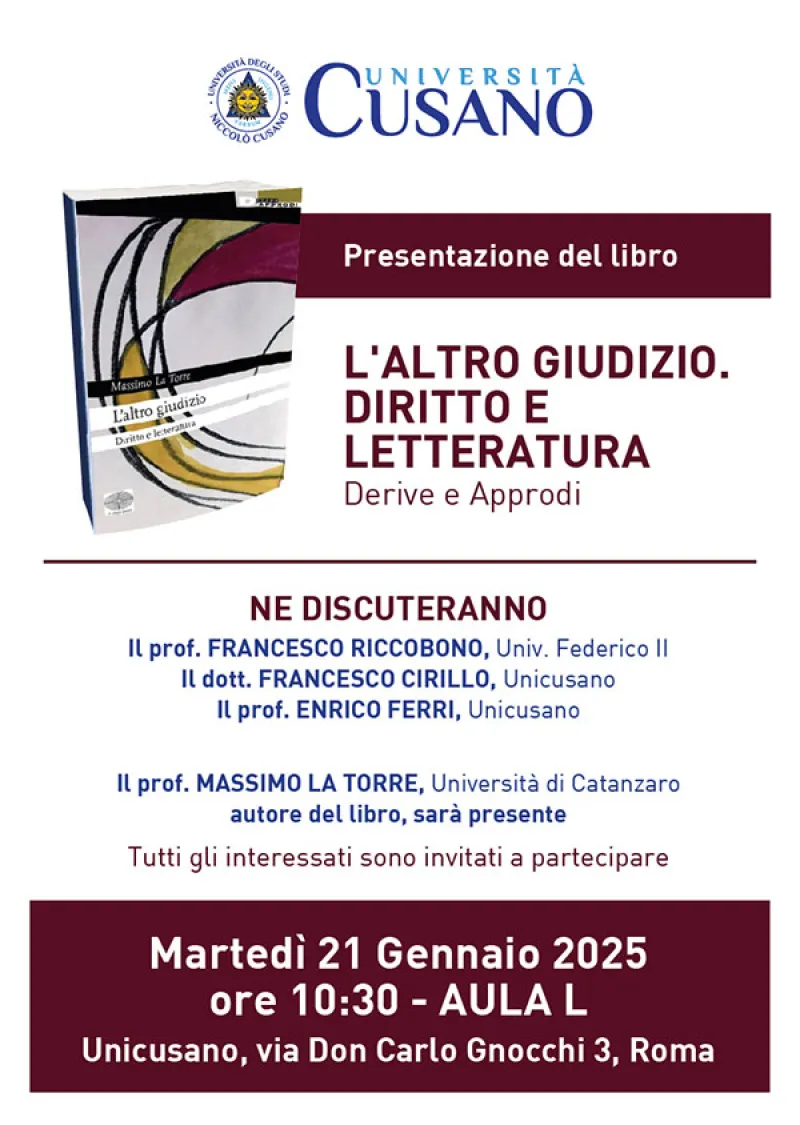

Francesco Riccobono ed Enrico Ferri presenteranno il libro del professor Massimo La Torre, L'altro giudizio. Diritto e letteratura (Derive e Approdi 2024), martedì 21 gennaio 2025, alle ore 10.30, presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, in presenza dell’Autore.

Il volume raccoglie, insieme con un prologo inedito, un’antologia riveduta e ampliata di una serie di saggi apparsi tra il 2010 e il 2020 e rivolti al rapporto con il diritto di alcune opere letterarie, oppure al confronto tra autori, come accade per Dickens, Balzac, Weil, Manzoni, o il Maigret di Simenon.

Il lavoro, da un lato, s’inserisce in un filone di studi “rinverdito” da una serie di tendenze culturali emerse già nel corso degli anni ’70, che hanno sempre più legittimato un’autonomia dell’indagine sui rapporti tra diritto e letteratura. Il fenomeno può esser fatto risalire, almeno emblematicamente, al libro di John Boyd White, The Legal Imagination (1973), che esortava i giuristi, in particolare quelli in formazione, ad accostare il testo giuridico a quello letterario (come la Costituzione utopica di Brook Farm o a La tempesta di Shakespeare), in modo da evidenziare il rapporto tra il potenziale immaginifico della letteratura e il potere performativo del discorso giuridico. Appena quindici anni dopo, Richard A. Posner, tra i più influenti giuristi americani del secondo dopoguerra, pubblicava Law and Literature: A Misunderstood Relation (Harvard University Press 1988), che offriva un bilancio compiuto della prima stagione del movimento Law and Literature, consegnando un punto di vista critico sulle condizioni e i limiti della riflessione sulle questioni giuridiche attraverso i testi letterari e, per contro, sullo studio letterario del testo giuridico. Peraltro, il ponte tra analisi letteraria e analisi del testo giuridico era tutt’altro che nuovo. Basti considerare i legami inscindibili tra le due attività nella storia dell’interpretazione giuridica e del testo religioso, o l’unità dei due piani in tradizioni come quella talmudica.

Sullo sfondo di queste ricerche potevano scorgersi alcuni elementi di un dibattito più ampio e propriamente filosofico: oltre al tema della performatività del linguaggio giuridico – che con Austin (How to Do Things with Words, Clarendon Press 1962) non si limita a descrivere la realtà, ma la crea – l’accostamento del testo giuridico al testo letterario rinviava direttamente al linguistic turn, sia nell’accezione specifica di Richard Rorty (Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy, in Id., The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, The University of Chicago Press 1967), sia con riferimento, soprattutto per la tradizione continentale, alla riflessione attivata dalle filosofie ermeneutiche e post-strutturaliste.

Nel complesso, la cifra unitiva del fenomeno era la scoperta di una nuova prospettiva che consentisse di guardare al diritto come a una pratica linguistica, a un fenomeno culturale e narrativo in grado di plasmare la “realtà” cui pretenderebbe di rivolgersi, svalutando così le ambizioni (forse ingenue) del positivismo giuridico che aveva dominato la cultura giuridica ottocentesca e della prima metà del Novecento.

Questo ensemble aveva generato e oggi continua ad alimentare una tradizione accademica di studi, di corsi universitari su diritto e letteratura (e più in generale di Law and Humanities), nonché di riviste scientifiche (come i Cardozo Studies in Law and Literature o il Yale Journal of Law & the Humanities, rispettivamente fondati nel 1988 e nel 1989). Nondimeno, difficilmente potrebbero trovarsi comunanze che inducano a trattare di una riflessione omogenea e unidirezionale. Nell’interesse per i rapporti tra diritto e letteratura, infatti, confluiscono prospettive e finalità differenti, se non proprio opposte.

Da un lato, per esempio, si afferma l’intuizione – talora fondata e a tratti ingenua – che il testo letterario possa educare la capacità retorica del giurista, e così si immagina che il romanzo del canone occidentale (se si vuole, con Harold Bloom, Il canone occidentale, Harcourt Brace & Company 1994) possa o debba far parte del bagaglio formativo del giurista. Anche sotto questo profilo l’intuizione è ben più risalente nel tempo del fenomeno qui descritto: basti pensare, tra le varie, alla commissione di linguisti che lavorò alla revisione della Costituzione italiana nel corso della sua elaborazione in Assemblea costituente (nella quale spiccava la figura di Concetto Marchesi). In quest’accezione la letteratura serve alla costruzione del diritto, proprio perché il diritto vive di discorsi.

Dall’altro lato, le lenti della critica letteraria potevano offrire sia una decostruzione del discorso giuridico quale dispositivo del potere, sia un disvelamento della fondazione mitico-religiosa della narrazione che il diritto presuppone e mira a imporre. E, quindi, la letteratura svolgerebbe una funzione critica della forza ordinativa dell’esperienza giuridica.

Il volume del professor La Torre sembra concentrarsi soprattutto su questa seconda dimensione dello studio del rapporto tra diritto e letteratura, anche se – come tenteremo di argomentare – muove anche nella prima direzione.

In un passo di Claudio Magris ripreso da Natalino Irti nei Saggi di teoria generale del diritto (Giuffrè 2008) ritroviamo un’articolata illustrazione del limite oltre il quale il diritto non potrebbe spingersi: «ironiche sono le scienze che, come il diritto, definiscono e classificano l'agire umano secondo una rigorosa consequenzialità razionale, ben sapendo che la coerenza di quel procedimento con la quale l'intelligenza rende uno dei più grandi servizi alla vita, non esaurisce certo la spiegazione della vita e dell'agire, ma ne resta alle soglie». Se in Irti quest’assunto supporta la tesi dell’insondabilità della dimensione dei fatti da parte degli schemi qualificativi del diritto, potremmo qui sovvertire l’effetto dell’affermazione di Magris. Per La Torre, la riflessione giuridica si completa con l’altro giudizio, quello capace di sfondare le soglie che impedirebbero di accedere al senso delle cose: «la letteratura è in grado di darci un “altro giudizio” sull’esistente, in cui, proprio per la forma giudicante alternativa che si assume, l’esperienza del diritto è oggetto d’una particolare attenzione. E di molto disincanto» (p. 7). Allora, la letteratura, da un lato, disvela quello che il diritto maschera, lo de-istituisce, e consente, dall’altro lato, – forse non di educare, ma – di guadagnare un’altra prospettiva sulle vicende umane, una prospettiva estranea alle forme del diritto.

In tal modo, ne La patria delle ombre la denuncia del “tenue legame civile” del tessuto sociale italiano che si riscontra in molti dei resoconti degli intellettuali europei a seguito del grand tour ottocentesco si pone in connessione con La société du spectacle di Guy Debord (1967), in un’operazione di recupero di un topos recente della riflessione filosofico-politica da una rilettura di una tradizione letteraria apparentemente distante. Nel saggio su Bleak House di Dickens, La Torre si concentra sul caso immaginario Jarndyce e Jarndyce, la metafora di un sistema giudiziario labirintico e frustrante al cui esito – si tratta di una vicenda giudiziaria in tema di eredità – il patrimonio oggetto della contesa si scoprirà dissipato per coprire i costi della controversia stessa. Muovendo dall’analisi del testo, l’Autore ricostruisce una filosofia della storia di Dickens, accostando la visione pessimista dello scrittore al modello che Kant (in Das Ende aller Dinge, in Berlinische Monatsschrift, giugno 1794) identifica nella cloaca, dove a seguito della cacciata dall’eden il destino dell’uomo non è altro che il rifiuto e la sporcizia.

Ne Il disincanto del diritto, si analizzano il pessimismo di Charles Dickens e l'ambiguità di Honoré de Balzac nei confronti del sistema, mettendo in luce la disillusione che in entrambi accompagna l'esperienza giuridica.

Proseguendo, nel saggio su Maigret, il commissario diventa il vettore principale del superamento delle soglie cui fa cenno Magris, proprio per via della riluttanza del personaggio ad assecondare le forme disumanizzate del diritto e grazie alla sua capacità di assumere il punto di vista dell’altro e, non da ultimo, di quello degli autori dei delitti.

Ne Il ratto d'Europa, titolo di un’opera teatrale di Max Aub, si esamina l'esilio e la cittadinanza attraverso le opere di quest’ultimo e di María Zambrano, contrapponendo la visione di Aub, centrata sulla narrazione collettiva, a quella di Zambrano, che enfatizza il rilievo della riflessività e della pretesa di giustizia, mentre ne La peste del diritto, che rinvia a I promessi sposi, la metafora della peste disvela il potenziale oppressivo del diritto, quasi che questo si trasfiguri in un morbo che infetta la società e distrugge vite innocenti.

Da ultimo, l’appendice Una fenomenologia della forza offre una riflessione profonda sul rapporto tra forza, diritto e giustizia, invitando a guardare oltre le gabbie del formalismo giuridico per scorgere, ancora oltre le “soglie” del formalismo, una dimensione umana del diritto.

Nel complesso il libro di Massimo La Torre costituisce un esercizio aperto, forse un’opera aperta con Eco o con Barthes, che introduce lettori e commentatori nella Biblioteca di Babele dei rapporti tra diritto e letteratura, invitandoli a spingersi oltre le soglie della «rigorosa consequenzialità razionale». Forse con l’avvertenza, che già emergeva nel suo Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi (Olschki 2019), di potersi imbattere in quella verità che Kelsen, tra gli altri, tratteggiava: «chi alza quel velo senza chiudere gli occhi si vede fissare dallo sguardo sbarrato della testa di Gorgone del potere».

Francesco Cirillo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *